子どもへの接し方の判断基準はなんですか?

私は悩める親御さんを対象に、親子のコミュニケーションを学ぶ場を提供して親子関係改善のサポートを行ったり、ご相談をお受けしたりしています。

ご相談をお聞きする中で

これまで触れてきた情報や学びは、「子供にどう接するか」を決めるうえでの判断基準になっていますからね。

答えは十人十色

もちろん色々あるんだけど、その中でもアドラー心理学の「課題の分離」をあげる人が結構多かったりします。

「嫌われる勇気」流行りましたからね。

ということで

今回のコラムでは、時に親を悩ませる「課題の分離」と、知っていると親も子ももっと楽になる「問題所有の原則」の考え方をご紹介していいきます。

「課題の分離」に振り回される親

ご相談にいらっしゃるまでに「どんな本を読んだり学んだの?」の問いに

「課題の分離」

と答えた親御さんからよくお聞きするのは…

親の方が我慢の限界です。

でも、これって子供の課題だから何も言わない方がいいんですよね?

そう!!分かっていても…いや!

分かっているからこそ、上手く割り切れなくて苦しいんですよね!

知っておきたい「問題所有の原則」という考え方

私は親業訓練という親子のコミュニケーションプログラムのインストラクターもしています。

なかなか割り切れずに苦しくなってる親御さんには

一旦「課題の分離」は脇に置いて

「問題所有の原則」の考え方を取り入れることをお勧めしています。

この「問題所有の原則」を基本に子供と接していくことで、

時間はかかっても、自然な形で課題の分離も出来るようになるし、イライラすることなく子供を見守れるようになっていくからね。

とはいえ…

そもそも「課題の分離」や「問題所有の原則」なんて言葉を初めて聞いた人もいると思うので、それぞれどんなものかを説明していくね。

課題の分離とは

アルフレッドアドラー

「課題の分離」はアドラー心理学で中心的な考え方の一つ

自分がコントロールできること「自分の課題」と、コントロールできないこと「相手の課題」とを区別して、お互い、相手の課題に踏み込まないようにしようという考え方。

例えば子供がこんな風にいってきたとき

この場合

勉強するのもテストは受けるのも子供

親がコントロールできない「子供の課題」だと捉えて

口出しせずに見守ろうという感じ。

この課題の分離の考え方を知ることで、これまで干渉し過ぎていた自分に気づく人も多いと思うし、ちゃんと分離出来れば、不要に子供に干渉することが減って親も子も心穏やかにいられるよね。

子育てにおいて、干渉し過ぎないってとっても大切ですからね。

「課題の分離」で苦しくなっていませんか?

でも、これまでの思考の癖って簡単には割り切れなかったりします。

「子供の課題」だと分かっていても…

心配になったり腹が立ったり…

今すぐ言ってやりい衝動に駆られることも多いもの!

もちろん、後から「あの時言わなくて良かった」と思えるなら次につながる良い我慢なので続けたいところですが…

「子供の課題」だからと我慢しているけど…

子どもの事が嫌いだと感じたり、ずっと苦しい気持ちが続くようなら

それは不毛な我慢でしかありません。

ただの無関心になっていませんか?

不毛な我慢は長く続きません。

そのうち口うるさかった昔に逆戻りする人もいれば

子供を見ないようになっていく親も少なくありません。

だって、視界にさえ入れなければ心が乱されることはありませんからね。

いくらごねられても冷静に「それはあなたのやることでしょ」と「課題の分離」が出来るんですから。

でもどうでしょう…

悲しいかな。

人は、無関心を装うとどんどん無感情、無表情になっていきます。

苦しい気持ちは離人感や焦燥感に変わり、これまで楽しかったことも楽しめなくなっていきます。

子供にしてみると…

一緒に暮らしているのに

自分はないものにされているわけで、無気力になってもおかしくありません。

本当は、ただ穏やかに子供を見守れる自分になりたかったはずなのに…

これでは寂しいです。

だからこそ

今苦しい思いを抱えている人には

不毛な我慢ではなく

問題所有の原則とは

トマス・ゴードン博士

問題所有の原則は

アメリカの臨床心理学者トマスゴードン博士が創始した「親業」の土台にもなっている概念

問題が発生したときに

「問題を持っているのは誰か」を明確にし

問題を抱えた本人がその問題を解決していくという考え方。

問題を抱えた人っていうのは

すごく簡単にいうと

「困ってる人」とか

「怒っている人」のこと。

例えば子供がこんな風に言ったとき

そんなんじゃろくな学校に行けないよ!

と、親が怒っている、困っているのであれば

「親が問題を持っている」

と、子供が怒っている、困っているのであれば

「子供が問題を持っている」

と考えます

そして、問題を抱えている人(問題の所有)が誰なのかが決まったら

●子供が問題を持つ場合

この問題を解決していくのは子供自身。

親は、子供が問題を解決していけるよう手助けするとになる。

●親が問題を持つ場合

この問題を解決していくのは親自身。

子供のせいにせず、親は、自分自身で問題を解決するために行動することになる。

ちなみに、「子供が問題を持つとき」「親が問題を持つとき」それぞれの具体的なコミュニケーションの方法は、問題所有の原則をベースに作られている親業講座でも学ぶことができます。

子どもへの具体的な接し方が学ぶべる親業講座

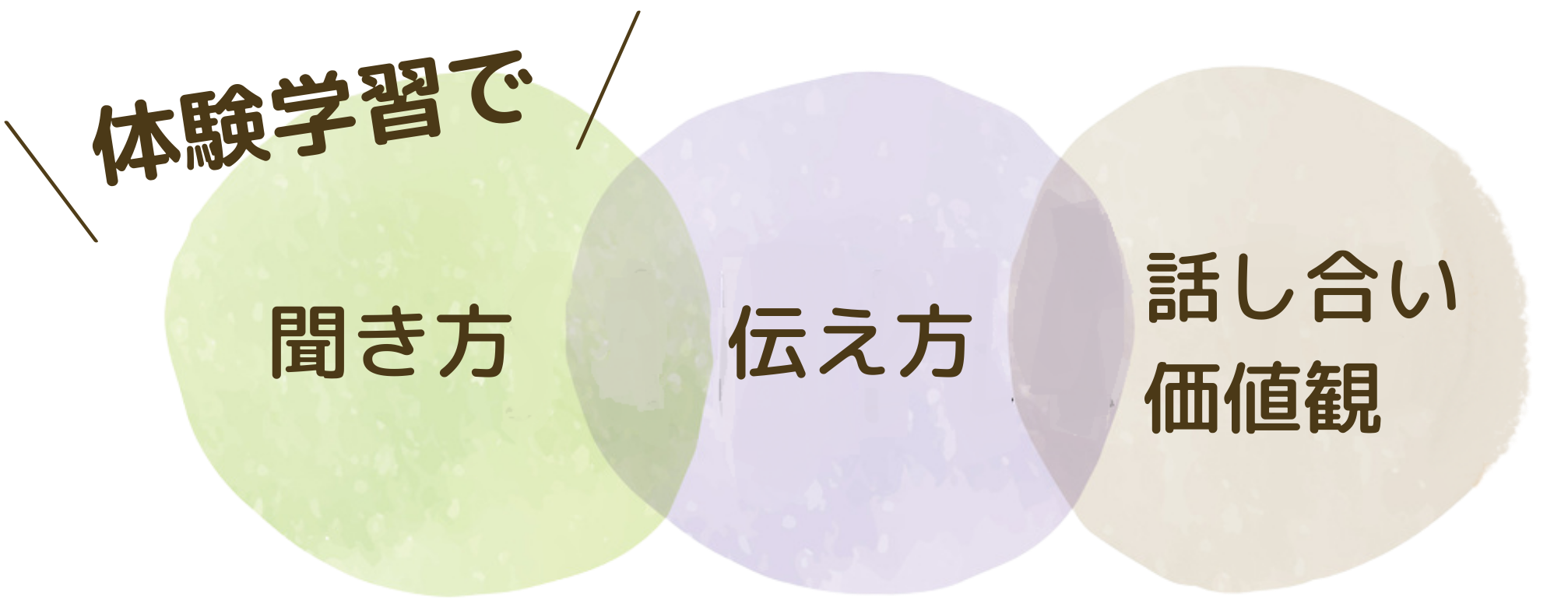

親業訓練講座は、アメリカの臨床心理学者トマス・ゴードン博士が創始した親のためのコミュニケーションプログラムです。

※お持ちのお子さんの年齢を問いません。

※オンラインor対面

親業訓練講座は、専門家が使うような具体的な方法を、専門の勉強をしたことがない親でもすぐに実践できるように、段階的に分かりやすく、自分の事例で学べるようプログラムされています。

親業講座についての詳細はこちらをご覧ください。

さいごに

今回取り上げた「課題の分離」と「問題所有の原則」

親子間で問題が起こった時はどちらも必要な考え方ですが、「課題の分離」にばかり囚われすぎると、本来の人間らしさを失い親子関係にマイナスになることもありますからね。

ちなみに、この2つの決定的な違いは

- 課題の分離は「やるべきこと」で分け

- 問題所有の原則は「感情」で分けているところ。

正論ではなく、感情が人を動かす

そんな言葉もありますが

感情で分ける「問題所有の原則」は、「課題の分離」でガチガチになった頭を緩めてくれるでしょう。

とはいえ、子育ては波乱万丈。

これからも色々なことがありますが、自分にも子供にも正直に向き合っていきたいですね。

そしていつか、今よりもっと子供のことを穏やかに見守れる自分になれますように。