子育てが上手くいかないときに知りたい

脳科学まとめ

幼児になりたてですべての行動が愛らしい1歳児、「魔の2歳児」ともいわれ子育ての大変さを痛感してもやっぱり可愛い2歳児。

大人との意思疎通ができるようになり成長著しい3歳児。

脳科学の視点を取り入れ長期的に我が子の成長を感じることで、あなたの育児が少しでも楽になりますように。

ここでは脳科学の視点から、1歳~3歳の発達と特徴、この時期にできることできないことをご紹介しています。

この時期の脳の発達

本能のまま育ってきた0歳児

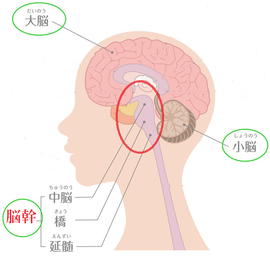

呼吸をする、飲み込む、唾液を分泌させる、汗をかく、声を出す、刺激に反応するなど、その他生きていくのに必要な生命維持に関与する働き担っているのが「脳幹」です。

脳幹はうまれて最初に育つ脳で、本能を司る脳です。

この「脳幹」の発達により、何も出来なかった赤ちゃんの首が座り、バランスをとってお座りやハイハイが出来るようになり、喜怒哀楽を表情や声で表現できるようにもなっていきます。

しかし、本能のみで行動しても社会ではうまくいかないことも起こります。

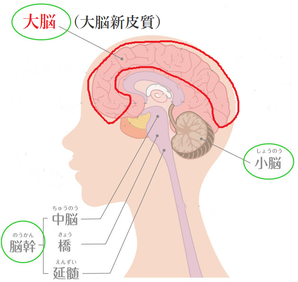

そこで、感情をコントロールしたり状況判断や記憶を使って論理的に考え行動していくのに必要なのが大脳(大脳新皮質)の働きです。

脳科学の基礎知識はこちら

1歳ごろから「お利口さんの脳」が育ちはじめる

大脳(大脳新皮質)は「お利口さんの脳」とも呼ばれ、だいたい1歳くらいから発達がはじまります。

大脳新皮質はとても優秀で、理性的な判断、論理的な思考といった、人間ならではの機能が詰まった部分です。

進化が進んだ動物ほど大きく機能も高度化していて、人間を動物から区別する大切な脳です。

「脳」というと、この脳をイメージする人が多いです。

ちなみに、大脳新皮質の育ちはゆるやかです。

1歳ごろから発達し、大体18歳くらいまでの時間をかけて育ちます。

では、お利口さんの脳が育ちはじめてきた1歳~3歳頃までの子どもの発達を見てみましょう。

1歳ごろの発達・できること

※発達のスピードはお子さんによって異なります。以下は一般的なものとなります。

■1歳~1歳3か月

- 母親の関心をそちらに引き寄せようと、自分の興味ある物や出来事を指さす『共同注意』が頻繁にみられるようになる。

- 喃語が『一語文(『ママ』など)』に変化していく。

■1歳2か月ごろ~

経験の記憶

- 一度経験したことを記憶し、一週間後に同じ状況化で繰り返すことができるようにもなる。

■1歳3か月ごろ~1歳6か月ごろ

独立心や頑固さのめばえ

- 少しずつめばえてきた独立心や頑固さが自身の感情や言葉の未熟さとぶつかり合いかんしゃくを起こすようにもなる。

■1歳6か月ごろ~

他者の好みの理解

- 他者が自分と異なるものを求めている場合に、それが分かるようにもなる。

- 絵を指してその名前を言ったり、周囲に人に名前を聞いたりするようにもなる。

- より強い向社会的行動をとるようにもなる。

- 他者がが困った表情を幼児に見せると、幼児は心配そうな顔をして他者を見たり、自分のおもちゃを持っていったりするようにもなる。

※向社会的態度とは…見返りを期待せずに、人のためになるような行動をしようとする態度のこと。

■1歳8か月ごろ~

統計や確率に基づく推測の発達

- 人の好みを推測することができるようにもなってくる

2歳ごろ~3歳ごろの発達・特徴

二語文の習得

■2歳ごろ~3歳ごろ

自我の芽生えと向社会的行動の拡大

また、他者をなぐさめるためにおもちゃをあげる場合は、自分の好きなおもちゃよりも相手の好きなおもちゃを渡した方が効果的だと理解できるようにもなる。

※相手の気持ちを推測するまではいたらない。

イヤイヤ期は脳のせい!?

2歳~3歳ごろの自我の芽生えとともに、子どもは、さまざまな事を『自分でやりたい』と主張し、上手くいかないとかんしゃくをおこします。

親のとってはわがままにしか見えない子どもの行動ですが…

実は、喜怒哀楽をコントロールする「お利口さんの脳」が発展途上のため起こっています。

そのため、子どもの行動を頭ごなしに叱っても子どものかんしゃくはエスカレートするだけ。

感情をコントロールできない子どもにとって、むしろ本能のままに感情を表すことは、正常な成長のあかしなんです。

そして、この子どもの情動は、

感情をコントロールするのに必要な「理性」や「知性」「情緒」を司る大脳新皮質の発達がすすむことでおさまってきます。

また、大脳新皮質の中でも「理性的な判断」「論理的な思考」を司る部分が発達するのは10歳ごろからと言われています。

そう考えると、3歳くらいの子どもが「自分の感情をコントロールし理性的に判断する」のがいかに難しいかがわかります。

ジャンケンでチョキができないのはなぜ?

「0歳から成長する脳の発達のしくみ」でもご紹介した通り、1~3歳にかけての脳内の神経細胞どうしは繋がりが過剰になています。

そのため、例えば、不必要な情報が邪魔をして他の指も同時に動くということがおこります。

幼児にとってジャンケンでチョキができないというのはこの例の一つといえます。

これは、4歳頃になると、不要な神経細胞が間引きされ神経細胞の活動が抑えられるため、ひとつの情報(入力)に対しひとつの出力が可能となり、乳児・幼児特有の不器用さが減っていきます。

3歳以前の記憶がないのはなぜ?

まれに体内記憶や赤ちゃんのころの記憶を持つお子さんもいますが、多くの場合、3歳以前の記憶はないかごく断片的。

それは、生まれたばかりの赤ちゃんの神経細胞には、細胞どうしが信号を送るのに使う部位(軸索)が未熟ことがあげられます。

この部分は3歳ごろに、基本的な動作信号を送るのに使う部位が強化され(髄鞘化)、3歳以降、長期記憶に関連する脳の髄鞘化が進みます。

一般的に3歳以前の記憶がないのはこうした理由からです。

すべてはここから始まる成長へのステップ

ここまで脳科学の視点から1歳~3歳の発達をみてきました。

「うちの子はちっとも言うことを聞かない…」

と思っていたことの多くは「脳のしわざ」だったんです。

特に2~3歳はダメ!と言ったことばかり繰り返して親を困らせます。

でもそれは、自分と外界との関係性を探ったり、物事の因果関係を知るために脳がやらせていること。

そんな子どもの行動は、脳の成長ととも確実に減っていくはずです。

危険がある場合はやめさせるべきですが、そうでなければ、気が済むまでやらせてあげて成長を待つのも一つの方法です。

1歳~3歳は可愛いけれども、毎日一緒にいるとどうしてもできないことに目が向きがちです。

思い通りにならない育児にイライラするときもあるでしょう。

でも、子ども達の未来はまだ始まったばかり。

今すぐに子どもを変えようとしなくても、本来子どもは自分で決め、自分を変えていく能力を持っています。

ぜひ、人としての成長が始まったばかりの子ども達をあたたかく見守りたいものです。