子育てが上手くいかないときに知りたい

脳科学まとめ

脳科学を知ることで子育て(人育て)は楽になる

「どうしてこんなことも分からないの?」「どうしてこんなことも出来ないの?」

うちの子大丈夫かしら…

生活習慣や勉強、お友達との関係など、子どもがいくつになっても親の心配はつきません。

でも実はその悩み、

子どもの発達段階や脳科学を知ることで楽になることがあります。

反対に、知らないことで、無用なプレッシャーを子どもにかけ、状況を悪化させていることも多くあるんです。

親の学校プロジェクトでは、子育てを楽にする脳科学の知識を数回に分けてまとめてお伝えしています。

ここでは、脳科学の理解をふかめてもらうための「脳科学かんたん基礎知識」をお伝えします。

脳科学を子育てに取り入れることで、今より子どもの未来を信じ子育てが楽しくなりますように。

脳科学まとめ一覧

脳の構造と機能を知る

ひとえに「脳」と言っても様々な部位があり、その機能もまったく違います。

先ずは「脳」の部位とその機能をご紹介します。

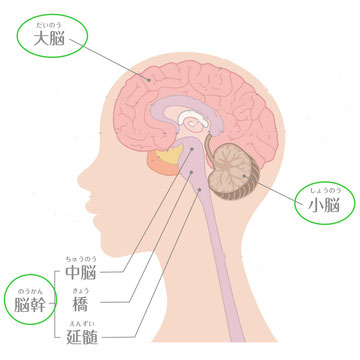

脳は、大脳、小脳、脳幹に大別され、それぞれ以下の働きを担っています。

脳幹(生命維持)

人の本能を司る生まれてから最初に育つ脳

脳幹は、間脳、中脳、橋および延髄から構成されています。

間脳…ホルモンの分泌、自律神経の制御、喜怒哀楽・人間の本能的行動を発生させる。

中脳…聴覚や、眼球運動、 瞳孔の調整に関わる。

橋…大脳と小脳の情報伝達を行う。

この脳幹の発達により、喜怒哀楽を表現するようになり、生まれたばかりの赤ちゃんの首が座り、上手にバランスをとってお座りやハイハイが出来るようになっていきます。

脳幹は大体生後5年くらいをかけて育っていきます。

小脳(運動調整機能)

体がイメージ通り動くための必須の機能

小脳は運動能力に必要な運動調節機能を担当しています。

平衡感覚、運動の強さや力の入れ具合、バランスなどを計算してスムーズな運動を行うために必要不可欠な機能です。

小脳の発達期は4歳から8歳がといわれ、8歳までにほぼ基本的な機能は取り揃えます。

そのため、8歳までに獲得しておかないと、後に獲得が難しいと言われています。

小脳は、遊び、スポーツ、楽器の演奏や歌うこと、お手伝い、工作などの多くの身体制御の体験から鍛えられていきます。

大脳(知性、判断)

記憶や情動、認知という高次機能を担当

脳幹で起こった喜怒哀楽の情動は、そのまま行動に反映すると人間社会ではうまくいかないことも起こります。

そこで人間は、状況判断や記憶を使って論理的に思考をした上で、自分が取るべき最良の行動や言動を選ぶのですが、そこに必要不可欠なのが大脳(大脳新皮質)の働きです。

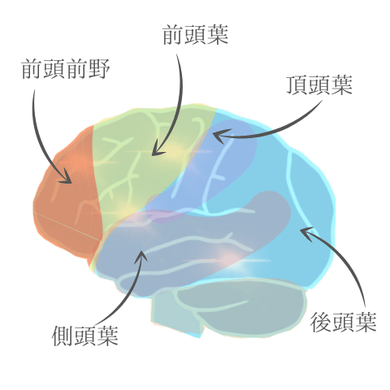

大脳は記憶や情動、認知という高度の精神作用(高次機能)を担当しており、機能により「前頭葉」「側頭葉」「頭頂葉」「後頭葉」に区別されます。 人間の大脳はサルなどの動物に比べて大きく進化しています。

人間の大脳はサルなどの動物に比べて大きく進化しています。

大脳は進化が進んだ動物ほど大きく機能も高度化しているため、人間を動物から区別するにも大切な脳です。

また、大脳は小中学校での学習を中心として思春期以降も進化し、大体18歳くらいまでの時間をかけて育ちます。

脳の発達の順番は決まっている

最初に育てる脳は生命維持である「脳幹」

脳の発達には順番があります。

最初に脳幹が育発達し、最後に大脳が発達します。

「脳幹」は産まれてすぐ~5年くらいをかけて発達します。

ただ、「脳幹」で生まれた喜怒哀楽の情動を、そのまま行動に表現すると社会ではうまくいかないことも起こります。

そこで、だいたい10歳を過ぎた頃から、喜怒哀楽の情動を「脳幹」から「大脳」の一部分である前頭葉につなぎ、論理的に思考をし行動や言動を選ぶようになっていきます。

しかしここで注意したいのは、わたし達が「脳」と聞いて思い浮かべるのはこの「大脳」であることがおおいということです。

「大脳」の発達は、「脳幹」が発達したのちにやってきます。

ここで脳育ての順番を間違えてしまうと、結果としてバランスが悪く長持ちしない脳が育ちます。

順番を間違えた脳育ては、例えるなら、二階建ての家を建てるのに二階から先に作っていくようなものです。

いくら外見を見栄えのいい家を作っても、すぐに崩れてしまっては意味がありません。

丈夫な家を建てるにはしっかりとした土台が必要なように、脳育てにもすこやかな脳幹の発達が大切です。

「ぐっすり寝て、きちんと食べて、しっかり遊ぶ」

ありきたりのようですが、脳育てには規則正しい生活とバランスの取れた食事が大切です。

「規則正しい生活なんて出来ないな…」「まあた怒っちゃった…」

なんて落ち込まなくてもても大丈夫です。

「脳幹」は生命維持に欠かせない重要な脳なので、とても可塑性(かそせい=作り変えられる能力)に富んでいます。

乳幼児期過ぎてからでも、さらに、子どもだけでなく大人でも、生活のリズムを変えることで刺激が入り、良くも悪くも作り変えられるものなのです。

ぜひ今日から、規則正しい生活を心がけてみてはいかがでしょうか。