親の学校子育てコラム

子供の話を聞かない親になりたくない!でも聞くのが辛い…

「子どもの話を聞いてあげたい」

「子どもの話をもっと聞けるようになりたい」

最近は雑誌やWebメディアなどを通じ子どもの話を聞く大切さを感じる方も多く、講座やワークショップでも「子どもの話を聞けるようになりたい」とおっしゃる親御さんが増えてきました。

ただその反面…

聞こうとする気持ちは人一倍あるのに…

頑張れば頑張るほど聞くのが辛くなってしまう人もいます。

ここでは、「子どもの話しをもっと聞けるようになりたい!」 と願うああなたに、

▶今より子どもの話しを聞くのに役立つ2つのことをお伝えしていきます。

子供の話を聞けない人が勘違いしていること

子どもの話しを聞くのを頑張っているのに「うまく聞けない」と感じる人は、以下のような勘違いが多いようです。

勘違い①

子どもの話を聞くことは「我慢」だと思っている

子どもの話は我慢しないと聞けない、我慢して聞くのが当たり前と思い込んでいる。

「最初は聞いてたんですけど我慢の限界です!」

「我慢して聞くにはどうしたらいいんですか?」

そんな言葉を聞くことが多いです。

勘違い①

子どもの話を聞くと「親の言うことを聞くようになる」と思っている

話しを聞くと子どもが親の言う通りに動くと思っている。

実はこの勘違いはとても多いです。

聞いているのに…

何もしゃべらない

こちらの質問に答えない

言い訳ばかりに聞こえる

聞いているのに…

この子ちっとも変わらない!

全然分かってない!

そんな感想を聞くことが多いです。

勘違いの共通点

■聞く事の大切さは知っている

一つ目の共通点は、子どもに対してとても愛情深く「子どもの話を聞く」ことの大切さや効用(自己肯定感を高め、自主性や主体性につながること)を理解しています。

むしろ、分かっているからこそ、聞けない自分によりダメダメ感を感じてしまいます。

■「主役」が「自分」になっている

二つ目の共通点は、聞くことの主役が「子ども」ではなく「自分自身」になっていること。

「聞いてあげてる」という感はありませんか?

「聞くこと」で、親の思う方向に子どもの考えを進めようとしていませんか?

そんなことないと思うけど…上手く聞けない…

という人もいるかもしれませんが、上記のことは無意識にしていることも多いです。

今より「子どもが主役」で聞けるために

もし、今より子供の話を聞けるようになりたい!と思ったら

- 話を聞いてもらうと子どもの中で何が起こるのか

- それが、子どもにどんな変化をもたらすのか

この辺りを知っておくと、話を聞く事を「我慢」だと感じたり「親の言うことを聞くようにするため」と勘違いしていた人にとっては、子どもが主役で話を聞きやすくなります。

それではここからは、話を聞いてもらうと子どもの頭の中でどんな変化が起こるのかをみていきます。

話を聞いてもらうと子供の中にどんな変化が起こるのか

子どもの話を聞くときとはどんな時でしょう?

それは、子どもが悩んでいたり落ち込んでいたり、不安だったりさびしかったり。

時には何だか分からないけどイライラしているような時だったり。

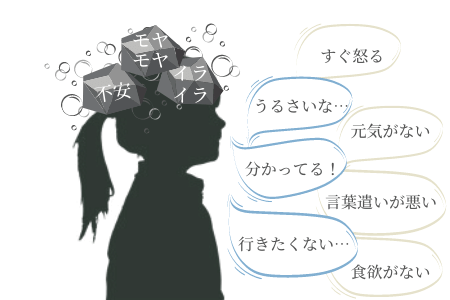

いつものこの子と違う、子どもからのサインが出ているときです。

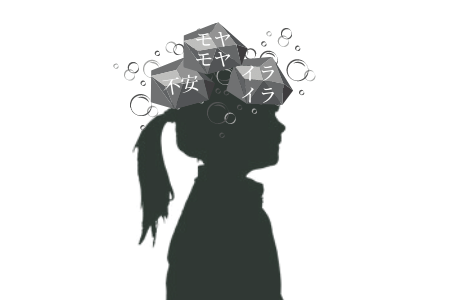

この時の子どもの頭の中はモヤモヤでいっぱい!

子どもだって誰かに話を聞いてもらいたい、この気持ちを分かってもらいたいと思っています。

そして、子どもはそのモヤモヤを言葉や態度で外に表していくわけです。

親にとって、こんな時こそ子どもの話を聞いて子どもの力になる絶好の機会!

なのですが…

「親の意見」が子どものモヤモヤを増やしていく

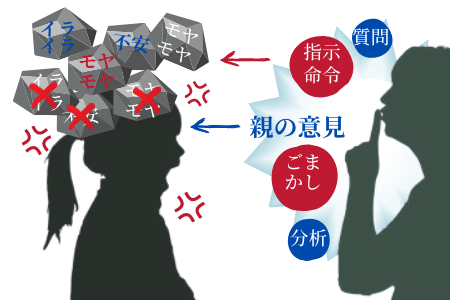

こんな時多くの親が、子どもの話を聞くつもりが…

質問、提案、評価などのアドバイスをすることで子どもの話の主役の座を奪い、子どもの問題の解決に乗り出してしまいがちです。

残念ながら、モヤモヤを抱えた子どもにとって、このような親の対応はさらなるモヤモヤ抱えさせられるだけで、問題が解決するどころか、「聞いてもらった気がしない」ことがほとんどです。

結果、親は子どもからの口答え、いい訳、黙る、泣くなどの反発に合うことになります。 (※逆効果になる言葉がけについてはこちら「お決まりの12の型を知っていますか?」)

(※逆効果になる言葉がけについてはこちら「お決まりの12の型を知っていますか?」)

ではなぜ、子どもは親の言葉がけに余計イライラしたりモヤモヤをつのらせるのでしょうか?

それは、それらの言葉がけがすべて「親の意見」だからです。

モヤモヤイライラを抱えた子どもにとって、親がよかれと思いするアドバイスなどの「親の意見」は「今のあなたではダメ」「あなたは間違がっている」と言われているのと一緒。

自分を否定してくる相手に反発したり防衛したりするのは当然の結果ともいえます。

子どもが「聞いてもらえた」と感じる時

一昔前、男脳・女脳という言葉が流行りました。

簡単に言うと、男脳は解決を求め、女脳は共感を求めるというもの。

もし、これを親子に当てはめてみると、親脳は解決を求め、子脳は共感を求めるという感じでしょうか。

そう、親は子どものモヤモヤを解決してあげたくなる。

でも、子どもは共感して欲しい、聞いて欲しい!

子どもにとって「聞いてもらえた」と感じる時とは、「モヤモヤを含めた今の自分」を分かってもらえた時なんです。

「話をきいてもらった子ども」はどうなるか

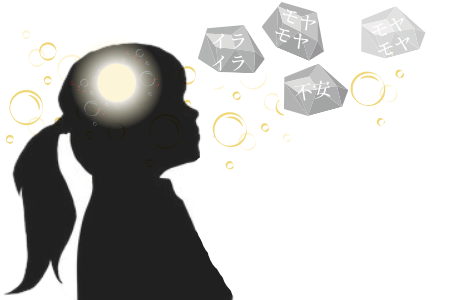

一方「モヤモヤを含めた今の自分」を分かってもらえると…

子どもの思考は整理され、自分の悩みを自分で眺められるようになるといいます。

自分の悩みを客観的に眺められると…

そこから考えが深まったり発展したり、悩んでいたことの解決策を自分で考えるようにもなります。

そうして自分で考えた結果、「する」のか「しない」を含め、自分がどう行動するかを自分で決めていくことが出来るのです。

例え自分で決めたことが上手くいかなくても…

自分で決めた解決策なので、責任を人に転嫁することなく引き受け、失敗から学ぶことも多くなります。

聞いてもらえる→自分で「考える」→自分で「決める」→たとえ失敗しても「聞いてもらえる」→そこから「学ぶ」

この繰り返しが子どもの自己肯定感を高め、上手くいかないことがあっても立ち直っていく心の強さ、優しさを身につけていくんです。

反対に、子どもの話を聞かずに親の意見ばかり募っていると、自分で考えない子を育て、子どもの責任をも奪うことになかねません。

子どもの幸せを願うなら、ぜひ「子どもの話を聞ける」親になりたいものです。

主役は「子ども」、親は思考の整理のお手伝い

とはいえ、親は子どものことを思うが故、解決してあげたい思いが先走って聞けない時も出てきます。

そんな時は思い出してください。

子どもがモヤモヤを抱えた時。

話を聞くときの主役は話し手の「子ども」

親は、解決するのではなく子どもが自分のモヤモヤを整理するのを手伝う。

それでも…もっとこうすればいいのに…とイライラすることもあるでしょう。

そうしたら、また思い出してください。

- 解決するのは子ども自身。

- 親は思考の整理のお手伝い。

上手く聞けないと思ったときには何度だって思い返してください。

こんな思いで「聞く」ことが、子どもの思考を整理すると共に、親からの「信頼」と「大丈夫」のメッセージを伝えていきます。

子どもの話をもっと聞けるようになりたい!

そんなあなたを応援しています。

子どものサインを見つけ「子どもの話を聞こう!」と思ったときには参考にしてみてください。

▶こちらの記事も読まれています

-

-

自分で考えて行動する子供になってほしい、自主性を育てるヒント「自主性」と「主体性」の違い

2022/12/20

自分のことは自分でする、自分で考えて行動する子になってほしいのに…自主性がない、自分で考えない子にイライラすることはありませんか?ここでは、自分で考えて行動するための自主性を育てるヒントととして「自主性」と「主体性」の違いをお伝えします。

-

-

子供に笑顔になれない!家族の前で笑えない!そんな子育て世代に「笑顔の練習」のススメ!

2022/6/28

子ども家族と笑顔で話していますか?子供に笑顔になれない!家族の前で笑えない!と感じている子育て中の方は多いもの。そんな子育て世代にここでは、「笑顔の練習」のススメ!として、笑顔の効用や笑顔の練習方法もご紹介しています。

-

-

中学生に親のモヤモヤをアイメッセージ(わたしメッセージ)で伝えてみた結果!【事例紹介】

2022/6/28

アイメッセージ(わたしメッセージ)を中学1年生の息子さんに伝えてみたという受講生さんの事例をご紹介しています。

-

-

「お決まりの12の型」を知っていますか?親業が教えてくれる親のNG対応

2022/6/28

子供の考える力を奪うこともある「お決まりの12の型」を事例でご紹介しています。

-

-

親業とは?親のやり方を学べる親業訓練講座のご紹介

2022/8/11

親子関係に効く親業を知っていますか?親業はトマス・ゴードン博士が創始した親のためのコミュニケーショントレーニング。親子の信頼関係を作る親のやり方を練習します。対面またはオンラインでも学べます。ここでは、その親業について詳しくご紹介します。

-

-

親業訓練一般講座で学ぶ内容・やり方・効果

2022/8/11

アメリカの臨床心理学者トマス・ゴードン博士が創始した親のためののコミュニケーションプログラム「親業訓練一般講座(Parent Effectiveness Trainingの日本語版)の内容、やり方、受講して得られる効果、受講生の声をご紹介。

-

-

親業訓練 一般講座のご案内 <リアル対面・オンラインzoom>親向けプログラム

2024/3/16

対面またはオンラインで提供中。アメリカの臨床心理学者トマス・ゴードン博士が創始したParent Effectiveness Trainingの日本語版"親業訓練一般講座"の最新日程をご紹介。子供とのコミュニケーションの具体的なやり方が身に付きます。

-

-

1 day親業ワークショップ(体験会)

2023/11/7

日頃の言葉がけを見直しながら親業講座の概要と子供の話の聞き方を楽しく体験します。パパ・ママはもちろん、子育て支援者や先生、人と接する仕事の方にも大いに役立ちます。